飛霞閣

“走

1

南龕坡,古名化成山

南龕峭壁堅(jiān)巖,森然如畫屏

南龕石窟巖石壁立

早在隋唐以前

,我們的祖先便開始在這片直立、陡峭的石壁上開窟造像,南龕摩崖至今保存有176龕2700余尊佛教及道教題材造像。崖壁山的佛龕依山就勢,錯(cuò)落有致,開合縱橫,結(jié)構(gòu)緊密而層次分明,造像技藝精湛,玲瓏剔透,密如蜂房,凝神靜思

唐肅宗賜名“光福寺”石刻

2

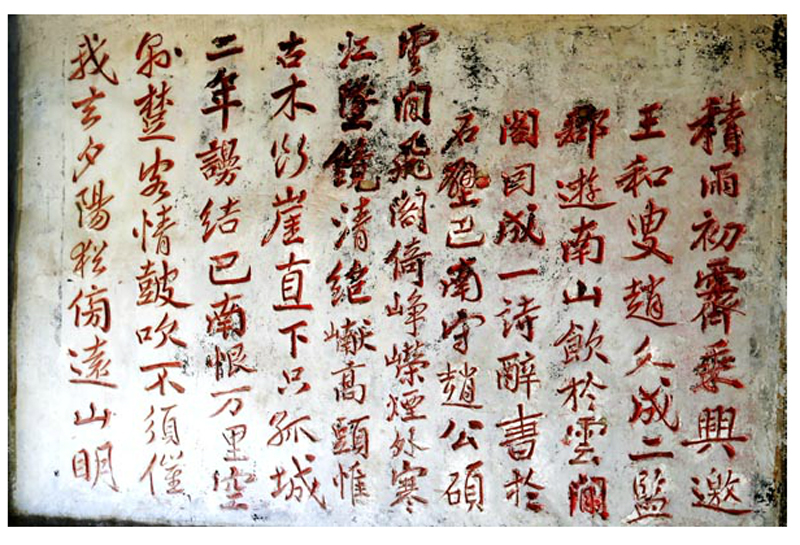

與南龕摩崖造像一樣,伴隨造像一同遺存下來的還有歷代巴州地方官宦

、文人墨客、商旅賈富以及為南龕佛像裝畫點(diǎn)染功德者題留的100余則詩詞歌賦題刻和造像題記,南龕石刻主要由南龕摩崖石刻和從各地收集的明清碑刻組成。南龕翰墨雅韻彰顯各個(gè)朝代的人文景觀

,銘記詩詞、鑿繕裝彩、改造補(bǔ)接、撰書人名等遺存。其中現(xiàn)存撰書人名各龕共16人

南龕猶如一座翰墨飄香的古書

南宋巴州太守趙公碩醉書石壁

3

說到南龕造像,不得不提唐代巴州刺史嚴(yán)武

唐肅宗乾元元年(公元758年)六月

南龕有嚴(yán)武題詩。嚴(yán)武離任后

南龕摩崖造像和文人墨客題刻是巴中人文的典型代表

巾字村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 算好明白賬 拓寬

巾字村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 算好明白賬 拓寬

巴風(fēng)流韻·四龕護(hù)城②望王山:名副其實(shí)

巴風(fēng)流韻·四龕護(hù)城②望王山:名副其實(shí)

巴中市巴州區(qū)舉行“歡迎回家”之“商

巴中市巴州區(qū)舉行“歡迎回家”之“商

巴中市2025年居民醫(yī)保繳費(fèi)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

巴中市2025年居民醫(yī)保繳費(fèi)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)