在山清水秀之地

遠離城市的喧囂

擇一處良地

這里地處城郊環(huán)境優(yōu)美

從巴城出發(fā),經(jīng)蘇山坪村一路前行

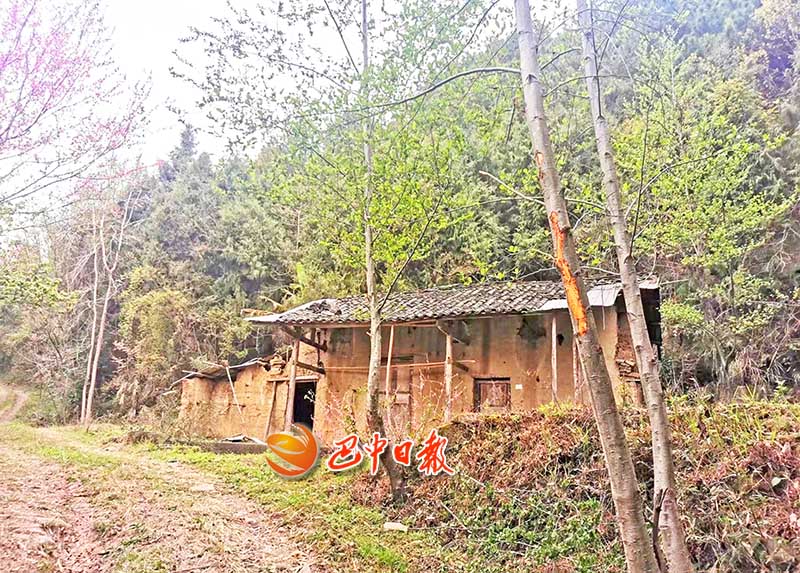

,水泥路在緩慢上升的地勢中蜿蜒盤旋,駕車20余分鐘就到了方山雁村。這是一個大部分村民居住在半山腰位置的村落,背靠天馬山脈南麓的杜家山,腳下就是數(shù)十萬巴城市民的后備飲用水水源地——天星橋水庫。從村民聚居點上行幾分鐘,人煙逐漸稀少,爬過幾個陡坡、繞過幾道急彎,當汽車從柏樹林萌中沖出的一剎那,一幅美景頓時出現(xiàn)在眼前。杜家山頭頂著藍天白云

趿一雙布鞋

和想象中川東北風格的小院一樣:白墻青磚

、木門木窗、果樹竹林。但和傳統(tǒng)的農(nóng)家小院有所不同的是,這里有著許多現(xiàn)代生活的元素:兩間正房都是喝茶靜坐的茶室,書法、繪畫用品一應俱全,每間臥室采用透明落地窗設(shè)計,躺在床上就可以觀賞一幅山水畫卷;院落內(nèi)外,各類鮮花正競相開放;院落最外側(cè),是一處懸空透明玻璃構(gòu)成的觀景臺,搭把椅子坐上去,即可觀賞腳下成片的果園;頭頂是果實累累的老李樹,遠方是成片的新居……好一個寧靜而富有生機的家園。

建一座小院

她耗時3年回鄉(xiāng)建“夢中情院”

“2020年4月到今年5月建成這座院子

,我整整花了3年時間。”張娟說,一切都得從她兒時的夢想說起。張娟說,她從小比較有個性

,十多歲時不顧父母反對外出到河北、福建等地闖蕩,先后在毛紡廠當紡織工、在服裝廠當學徒,吃了很多苦,也感受到了漂泊生活的不易。2010年,她回到巴中,在餐飲、茶樓“我自小和爺爺奶奶親熱,經(jīng)?div id="d48novz" class="flower left">

“房子怎么建,我心里一直很沒底

。時間一晃到了2018年,爺爺奶奶先后去世,讓老人家住上好房子的愿望沒有達成。”張娟說,2020年初,因新冠疫情在家無所事事的她,突然想遠離都市的喧囂,想要尋找一塊心安之地,于是她想起了自己未曾完成的心愿。“回老家修房子

!”這個念頭在張娟的心中一發(fā)而不可收。那時,適逢家里剛賣了一套城里的房子,除去一些開支外還留有5萬元的余錢。于是張娟最初的想法

圓一個夢想

為家鄉(xiāng)發(fā)展帶來新思路

雖然張娟沒有接受過高等教育

張娟把這座院子命名為“凡素小院”

,意為平凡而樸素的生活方式。沒有大屏幕彩電、大功率空調(diào)等家用電器“打造這個院子最費神的

早在2020年

“原先只是想圓一個夢

記者采訪時,巴中開放大學的老師正在“凡素小院”開展走訪活動

“張娟很有想法

對話

“一村一品”讓小院成為宣傳家鄉(xiāng)的品牌

如果說回到家鄉(xiāng)建小院

記者:原先打算花5萬元改建老屋

張娟:最初主要是想著改建老屋

記者:你如何助推家鄉(xiāng)的發(fā)展?不怕虧本嗎

張娟:其實在2020年房屋主體建成后

記者:如今小院建成,對以后的發(fā)展有什么打算?

張娟:和普通的農(nóng)家小院相比較

新聞延伸

方山雁村致力打造文旅新村

據(jù)方山雁村黨總支書記楊涌泉介紹,雖然距離巴城僅7公里

,但是由于地處半山,方山雁村曾屬省定貧困村。近年來,村里先后回引優(yōu)秀務(wù)工農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),創(chuàng)辦專業(yè)合作社6個、家庭農(nóng)場2個。村里目前有純凈水生產(chǎn)企業(yè)、大棚蔬菜基地、草莓園等產(chǎn)業(yè),集體經(jīng)濟收入不斷發(fā)展壯大。目前,全村約三分之一的村民搬進了新建的聚居點,道路、飲水、路燈照明等基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展有成效的基礎(chǔ)上,正在將曾經(jīng)的劣勢變?yōu)閮?yōu)勢,走上產(chǎn)業(yè)和觀光旅游協(xié)調(diào)發(fā)展的路子。

巴風流韻·四龕護城②望王山:名副其實

巴風流韻·四龕護城②望王山:名副其實